納期が短い点や、丁寧な仕事が期待出来そうな点があって利用しました。

600dpiの解像度でお願いして良かったです。 丁寧なお仕事、ありがとうございました。

店長からのひとこと

こちらこそご利用いただき誠にありがとうございました!

ご満足いただけたようでなによりでございます。またのご利用を心よりお待ちしております!

⇒プリント写真のデジタルデータ化サービスの詳細はこちらです。

納期が短い点や、丁寧な仕事が期待出来そうな点があって利用しました。

600dpiの解像度でお願いして良かったです。 丁寧なお仕事、ありがとうございました。

こちらこそご利用いただき誠にありがとうございました!

ご満足いただけたようでなによりでございます。またのご利用を心よりお待ちしております!

⇒プリント写真のデジタルデータ化サービスの詳細はこちらです。

前回、カメラ用の一般的なフィルムである35mmネガフィルムについて、用途別にスキャンする場合の適切な「解像度」をご説明しました。⇒前回の記事はこちら

今回はちょっと寄り道して、フィルムの豆知識。写真フィルムの種類や違いについて解説します!

どうして反転したネガフィルム?

フィルム用のカメラに入れるのは、普通35mmネガフィルムだと書きました。フィルムの幅が35mmで、画像の明暗や色が反転しています。

細かな説明は割愛しますが、光が強く当たるほど黒くなる性質を持った銀の化合物が、写真に適していたからネガが普及したようです。いまでも『銀塩写真』などという言い方があるように、カメラや写真が発明された当時から現在まで使われています。

これに対して、ポジフィルムは、目で見た通りの明暗や色が再現されます。そのまま映写するのに便利ですから8ミリ映写機やスライドなどに使用されるわけです。

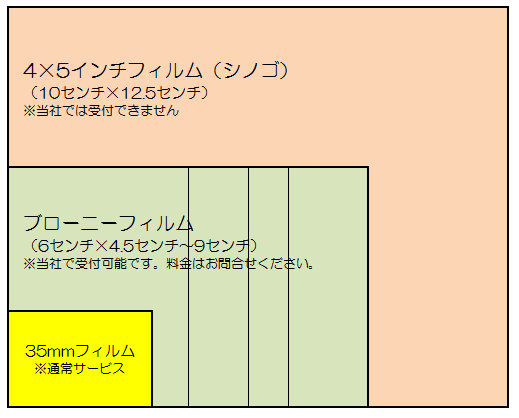

4×5、5×7、8×10って?

これらは、大判カメラ用のフィルム。それぞれ、「シノゴ」「ゴシチ」「エイトバイテン」という通称で呼ばれますが、聞いたことがあるでしょうか?

数字はインチを表していて、「シノゴ」でも100mm×125mmですから、35mmと比べると、かなりの大きさであることが分かります。

またこれらのフィルムはシート型で、35mmフィルムのようなロールフィルムとは、形状も扱いも異なります。(当社では、残念ながらこれらの大判フィルムは受付しておりません。ご了承ください。)

ブローニーって?

ブローニーは、幅が60mmで、6×4.5、6×6、6×7フィルムとも言う、中判カメラ用のフィルムです。(フィルムのコードナンバーから「120フィルム」とも言います。)

一般的な35mmフィルムと同じようにロール型ですが、カメラも扱い方も特殊ですから、ご自身でブローニーを使ったかどうか分からない、ということはないでしょう。

ちなみに、この「ブローニー」という言葉。実は、コダックが製造販売したカメラのブランド名だったのです。日本では、そのカメラに使うフィルムも「ブローニー」と呼ばれたことで、フィルムサイズの通称になっていますが、海外では、通じないかも知れませんので、要注意!

◆各種フィルムの種類と大きさの比較 (※写真面の大きさ)

当社では、35mmフィルムのネガフィルム・ポジフィルム・スライドマウント写真のデジタルデータ化を通常サービスとして提供しており、加えてブローニーフィルムのスキャンも受け付けています。(ただし、マウントされているものはお受けできません。) サイズが大きいぶん価格が変わってきますが、お気軽にお問い合わせください!!

⇒当社のフィルムスキャンサービスの詳細はこちらをご覧ください!

スマイル・シェアリングの写真デジタル化サービスでは、お預かりした写真・アルバムは完成した画像データとともにお返しするのが通常サービスになっています。

しかしお客様の中には、『写真の原版は廃棄してほしい』というご要望もあり、そういった場合は、画像データの納品後にお預かりした写真・アルバムの処分を実施しています。

どのように写真・アルバムが処分されているのか?心配ですよね。適当に廃棄されて野ざらしにされていたらとんでもない!写真は大切な機密書類です。

そこで、当社でお預かりしたアルバムや写真の廃棄工程がどうなっているのか!?

店長自らこの目で確かめてきました!

廃棄する写真・アルバムは、その他の機密書類と合わせて、屋根付きのトラックに積み込まれ、厳重に施錠されます。

そして一路、兵庫県のとある製紙工場へ。

おろされた機密書類の束は、ベルトコンベヤに乗せられ、運ばれていきます。

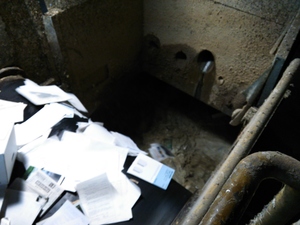

その運ばれた先は・・・

ドロドロの液体の中!

この中ですべての書類・写真・アルバムが溶解処理され、必要な成分だけを取り出して、またダンボールや紙として再生されていきます。

アルバムにつきものの、カバーフィルムやビス留め、金属のリングなどは溶け残り、このようにちゃんとタンクから取り出されます。

いかがでしたか? 店長による「溶解」ウォッチ・・・

このように、『写真・アルバムを処分したいけど、その先が心配で・・・』と感じる皆さんに、安心していただける取り組みを実施しています。

写真デジタル化サービスをご利用の場合、お写真の処分は無償にて承ります。

押入れで場所を取っている昔の写真を、この機会にスッキリさせてみませんか?

前回は「スキャナーの基礎知識【その1】」と題して、スキャナーの種類についてご説明しました。

読み取り形式によって、「フラットベッドスキャナー」「シートフィードスキャナー」「スタンドスキャナー」の3種類があるということでしたね。

また、家庭や職場などでは、「フラットベッドスキャナー」が多く使われていて、当店でも、サイズへの対応性、高画質や補正機能を考えて、このフラットベッドスキャナーを採用しているとご紹介しました。

ところで、「フラットベッドスキャナー」なら、すべて同じでしょうか?

もちろん、大きな原稿を読み取れるとか、より高画質であるとか、そういう特長は一緒ですが、実はフラットベッドスキャナは、もっと根本的な構造での違いがあります。

今回は、その違いについてご説明します。

「フラットベッドスキャナー」には、

「CCD方式」と「CIS方式」という2種類がある!

「CCD」はCharge Coupled Devicesの、「CIS」はContact Image Sensorの略ですが、この正式名称からは、違いはよく分かりませんね。

どちらの方式にしても、「フラットベッドスキャナー」ですから、1枚ずつガラス面に置いてスキャンする、という作業方法は同じです。下から光を当てて、反射したものをセンサーで読み取ります。

異なるのは、スキャナーの内部構造。

「CCD方式」では、原稿の反射光を、さらにミラーを使って反射し、複数のレンズを使用して集約してから、センサーで読み取ります。

一方、「CIS方式」では、原稿の反射光を直接センサーで読み取りますので、内部にミラーやレンズはありません。(レンズが1枚の場合もある)

これら構造の違いによって、いろいろな長所と短所が生まれてくるのです。

「CCD方式」は、場所を取る?

先述の通り、「CCD方式」は、「CIS方式」に比較すると、内部の構造が複雑なため、どうしても本体が大きくなり、場所を取ってしまいます。

また、電源コンセントを必要としますので、どこにでも置けるわけではありません。

電源を入れてから、使用できるまで(ウォームアップ時間)が長めという欠点もあります。

価格も高い傾向にあります。

長所としては、ピントの合う範囲が広い(被写界深度が深い)ので、多少、ガラス面から原稿が浮いていても、きちんと読み取れることが挙げられます。

高解像度に対応できるものが多いことも特長です。

写真のネガ・ポジフィルムなどの透過原稿が読み取れることも長所と言っていいでしょう。

【CCDスキャナの一例:CanoScan 9000F Mark II/価格.comより】

「CIS」は、USBケーブルがあれば使える?

「CIS」は、USBケーブルがあれば使える?

「CIS方式」の長所短所は、「CCD方式」とまったく逆。

内部構造がシンプルなため、非常に薄く、消費電力もUSBケーブルの接続で十分なほど小さいので、どこにでも持ち運んで使用することが可能です。

価格も安く、お手頃な製品が多いもの特長です。

ただし、原稿が少しでもガラス面から離れると、読み取りにくくなります。

また、一部の機種を除けば、フィルムを読み取ることはできません。

【CISスキャナの一例:CanoScan LiDE 210/価格.comより】

当店では「CCD方式」を使用しています!

当店では「CCD方式」を使用しています!

当店では、「フラットベッドスキャナー」の中でも、画質の良い「CCD方式」のものを使用しています。

1枚ごとに、写真やスキャン面のホコリを除去しながら、丁寧にスキャニングした後も、「白枠除去」「傾き補正」「タテヨコ判断」「色あせ補正」、など多くの工程を経て、読み取った画像を出来るだけキレイなデータにして納品しています。

画像データはもちろん、大切なお写真原版の扱いにも、細心の注意を払っていますので、安心して、当店にお任せください!

皆さまご存じだと思いますが、アナログ、つまりプリントした写真や絵などを、デジタルデータにするために読み取る機械が「スキャナー(scanner)」です。

最近では、家庭用のプリンターにも、コピー機能やスキャン機能が付いているもの(複合機)が結構あります。ご利用の方も多いのではないでしょうか?

今回と次回は、2回にわたって、当店のサービスの根幹であるスキャナーについて、ご説明しようと思います。

スキャナーは、大きく分けて3種類。

1つ目は「フラットベッドスキャナー(flat bed scanner)」。

先ほど書いた家庭用プリンターに機能として付いているのは、ほぼこの形です。

会社などで使用しているコピー機と同じで、ガラス面に原稿を伏せて、下から光を当てながら読み取り部が移動し、読み取っていきます。

2つ目は「シートフィードスキャナー(sheet feed scanner)」。これは、オートシートフィーダ スキャナ(auto sheet feeder scanner)、ドキュメント フィーダ スキャナ(document feeder scanner)、などとも言います。

こちらは、プリンターで印刷するのに似ています。読み取り部は動かずに、原稿の方がその場所を通過していき、読み取っていきます。プリントアウトしているような動きです。

3つ目は「スタンドスキャナー」。

このタイプは、あまり見かけることはないかも知れません。電気スタンドのような形をしていて、写真などを置き、上からそれを撮影し、読み取っていきます。

「フラットベッドスキャナー」は面倒?

フラットベッドスキャナーは、原稿を1枚ずつガラス面に置いて、カバーを閉めてスキャンしますので、ほかの2種よりは手間がかかります。

ある程度の厚さには対応できますが、厚い本を開いてスキャンすると、左右ページの境界部分など浮き上がる部分が黒くなってしまいます。

範囲内であれば、小さい写真でも大きな絵でもサイズを問いません。また、カバーでしっかりと押さえますので、シワが寄っていたり曲がっていたりしてもスキャンできますし、多少であれば矯正する効果もあります。

もちろん機種によりますが、3種の中で最も高い解像度のスキャンが可能で、画像の補正機能を備えたものも多いようです。

読み取り部が動いてスキャンするため、1枚のスキャニングに時間がかかりますが、ADF(Auto Document Feeder)という自動給紙装置を使えば、複数の紙原稿を自動でスキャンすることもできます。

「シートフィードスキャナー」は厚いものが嫌い?

持ち運びできるハンディタイプのシートフィードスキャナーは1枚ずつスキャンするものですが、この手のスキャナーの標準仕様はADF(自動給紙装置)が付いているタイプでしょう。

何十枚もの原稿を、次から次へと高速でスキャンしてくれます。両面をスキャンしてくれる機種もあります。

なので、何十ページもある書籍をデジタル化する場合にはとても重宝します。

ただし、何十枚ものスキャンは、同じサイズの紙原稿に限る場合が多いですし、たとえ紙だとしても、厚めのものは苦手です。また小さなサイズには適しません。

また、原稿が糊やホッチキス等で留められてくっついていると、紙詰まりの原因となり、大切な原稿が破れたりシワくちゃになってしまうことがあります。

「スタンドスキャナー」は何でもスキャン?

スタンドスキャナーは、ほかの2種とは異なり、原稿から離れた場所でスキャンします。

スキャンというよりは「撮影」と言ったほうがいいかも知れません。

小さな写真から分厚い書籍や立体物まで、さまざまなものに対応できます。開いた本のように丸みのある場合でも、補正機能が付いたものならキレイに読み取れます。

接触させる必要がないので、汚れることが心配なクレヨンで描いた絵なども安心してスキャンできますね。

当店では「フラットベッドスキャナー」を使用しています!

写真デジタル化サービスの会社には、効率や処理速度を追い求め、シートフィードスキャナーを使っている会社もあるようですが、前述したように糊が付いて剥がれない重なった写真があると、大切な原版が紙詰まりで破れてしまう可能性がありますし、自動給紙装置のローラーが、大切な写真面に傷をつけながら回ることもあります。

大切な写真のスキャンにシートフィードスキャナーを利用することは極力避けましょう。

当店の写真デジタル化サービスでは、スキャニングに時間はかかっても、画質や解像度、また補正などにも優れた「フラットベッドスキャナー」を使用しています。

皆さまからお預かりした大切な写真ですので、自動給紙装置は一切使用せず、1枚1枚きちんとガラス面に置いて、丁寧にスキャンしていますので、安心してお任せください!

次回は、そのフラットベッドスキャナーの構造による違いや特長について、ご説明します!

写真を捨てるのって、なんだか抵抗ありますよね?

そうしてどんどん溜まってしまって、結構な場所を取っているのではありませんか?

どうでもいい写真ならともかく、思い出の詰まった大事な写真であればなおさら捨てるなんて考えられないでしょう。

そうした悩みを解消するのが、当店が行っている「写真のデジタル化」です!

なかでも、今回は少し変わったサービスをご紹介します!

大切な写真だからこそ問題?

大事な写真であれば、保存しておくのが普通。でも、思い出が詰まっているからこそ、処分しなければならない写真もありますよね。

それが「元カレ」「元カノ」の写真。

新しい彼氏や彼女ができた時、あるいはついに結婚した時、捨てなければならないと思うのに、どうしても捨てられない…。そんな経験ありませんか?

それも、ただ二人で並んでいるだけじゃなくて、どう見ても恋人同士にしか見えない2ショット写真もあったりして……。そんなものが新しいパートナーに見つかったら、モメゴトになるのは必至!ひょっとすると別れ話に発展してしまうかも…。

そこで・・・ 元カレ元カノ写真処分サービス!

元カレ元カノ写真処分サービス!

このサービス、通常のサービスとどんな風に違うのでしょうか?

通常の写真デジタル化サービスは、送付してくださった写真をデジタル化し、データをCDやDVDに保存し、元の写真とともにお送りしています。

このサービスの場合、写真をデジタル化するまでは同じですが、それをCDやDVDなどのメディアに入れずに、「オンライン納品」します!「Googleドライブ」「DropBox」「宅ファイル便」「メール添付」など、ご希望の方法で、データのみ納品いたします!

また、お預かりした写真は、責任を持って完全に廃棄処分!(前回のブログでは処分現場にも立ち会いました!)

これでもう、納品したデータ以外には存在しないわけですから、現物が見つかる心配もほとんどありませんね!(ただし、データの取り扱いは厳重に!!)

男性は思い出を大切にする?

良く言えば、「思い出を大切にする。」 悪く言えば、「いつまでも過去を引きずる。」そんな傾向は男性の方が強いんだとか…。 別れた相手のメルアドや電話番号、二人の写真などをいつまで取っておくのも、男性の方が多いようです。

別れた相手のメルアドや電話番号、二人の写真などをいつまで取っておくのも、男性の方が多いようです。

そういう気持ちは仕方ないかも知れませんが、新しい彼女には不愉快に決まっています!たとえ、その彼女が元カレの写真をどこかに取ってあって、自分と同じことをしていたとしても、見つけてしまったら、やはり平静ではいられないはず。

年末の大掃除を前に、思い当たる方は、ぜひ!

「元カノ・元カレ思い出写真のデジタル変換&写真処分サービス」の詳細はこちらです!

【思い出アーキビスト® スマイル・シェアリング店長/樋口智久】

文書であればワード(.doc)、表計算はエクセル(.xls)、プレゼンテーションならパワーポイント(.ppt)をアプリケーションとしてお使いの人が大多数でしょう。

ファイル形式で迷ったことは、ほとんどないはず。

たとえ、ほかのファイル形式に変換する場合でも、目的を考えて、あまり悩まずに選んでいると思います。

しかし、画像の保存では、どうでしょうか?

保存する際に、選択するファイルの種類がたくさんあって悩んでしまうとか、あるいは、「とにかくJPEGにしておく」とか、あまり納得していない人が多いかも知れません。

今回は、そんな画像のファイル形式についてご説明します。

なぜみんな 『JPEG』 を使う?

先述したように、よく分からなくても、とりあえずJPEG(Joint Photographic Experts Group)と考えている人が多いのではないでしょうか?

もちろん使われるには理由があります。それは、撮影、あるいはスキャンして保存する時などに、自由に解像度を設定できるから。

画像を、自分の都合で小さなデータにすることが可能だからです。メールに添付したり、SNSに投稿したり、いろいろ使い勝手がいいのです。

ただし、圧縮すると、その分だけ画像が劣化しますので、注意しましょう。

(拡張子は .jpg .jpeg)

『TIFF』 は、劣化しない?

色数や解像度が違っても、いろいろな形式でひとつのファイルにまとめて格納できるので、比較的アプリケーションに依存しないという特長を持つTIFF(Tagged Image File Format)。ご存じの人も少なくないでしょう。

基本的には圧縮せずに保存するので、大きなデータになります。高画質の保存には向いていますが、TIFFを選択して撮影やスキャンをすると、データが大きいので保存に時間がかかることも。

また、あまりに自由な形式を受け入れるので、互換性に問題がある場合があります。(拡張子は .tif .tiff)

『GIF』 は、アニメーションが得意?

こちらも、目にしたことくらいはあるかも知れません。GIF(Graphic Interchange Format)は、JPEGとともに一般的な画像形式です。

256色までで画像を表現するので、写真よりも、イラストやアイコンなどの保存形式に向いています。

色数が少ないので、データが小さいのも特長です。また、アニメーションにも使えますので、WEB上の広告などにも使われます。(拡張子は .gif)

Windowsでお馴染みの 『BMP』。

Windowsが標準でサポートしている画像形式がBMP(BitMaP)です。画像を点の集まりとして記録し、モノクロからフルカラーまで、色数を指定できるという特長があります。

基本的には無圧縮で保存しますので、かなりデータが大きくなります。(拡張子は .bmp)

『RAW』 は生もの?

RAWは、英語で生(なま)という意味。撮影したり、スキャンしたりした際に、未現像、あるいは未処理のままという意味です。

画像の修正などをする場合は、一旦、このRAWで保存しておく、という使い方をします。もちろん、画像そのままですので、大きなデータです。

正確にはデータ形式というわけではないので、拡張子はメーカーによって異なります。

最近の流行りは 『PNG』?

JPEGやGIFの代わりに使用することを目的に開発されたのがPNG(Portable Network Graphics)です。圧縮しても劣化が少なく、圧縮後に圧縮前のデータに戻すことが可能なのが、大きな特長でしょう。

確かに、JPEGやGIFではなく、PNGを保存形式として選択する人も増えているようですが、両者に比べて、データが大きくなるというデメリットがあります。(拡張子は .png)

さらに新しい『BPG』?

PNGのデータの大きさというデメリットを解消したのがBPG(Better Portable Graphics)。JPEGと比較しても、同じ画質でデータは半分の大きさですから、驚きです。

逆の言い方をすれば、同じデータサイズに圧縮すれば、JPEGよりもBPGの方が圧倒的に画質は良いということです。

また、一度圧縮しても圧縮前のデータに戻せるのはPNGと同じ。ただし、まだアプリケーションが普及していないために、一般の人たちには扱えませんし、WEB上で表示できることも少ないのです。これから、どれほど使用されるようになるのか注目しましょう!(拡張子は .bpg)

いかがでしたか?当店では、スキャンした写真データは、デジタルカメラでも一般的な「JPEG形式」で保存しますので、最近撮ったデジカメ写真と同じように簡単に取り扱っていただくことができます!

「アーカイブ (archive) 」という言葉を耳にしたことのある人も、結構いるのではないかと思います。

仕事でこの言葉を使う人はもちろんですが、テレビの番組名にもなっているくらいですので、どこかで聞いたことくらいはあるかも知れません。

「アーキビスト (archivist) 」は「アーカイブ」する人、という意味ですが、さて、「デジタル・アーキビスト (Digital Archivist) 」とは、一体どんな資格なのでしょうか?

今回は、当店にとってもとても重要な、この「デジタル・アーキビスト」について、ご説明します。

そもそも「アーカイブ」ってなに?

分かっているようで、きちんと説明できない「アーカイブ」という言葉。

いまさら誰かに聞くのは恥ずかしいかも知れません。

その内に調べようと思いながら、ついつい忘れていたら、またこの言葉にどこかで出くわして……。

最近では、資料を保存すること、保存している場所、あるいは保存している資料そのものを指して「アーカイブ」と言うことが多いようです。「メールを見えない場所に移動する」という意味で使われることもあります。

しかし、本来の意味は、公文書とその保管場所のこと。

転じて、重要な書類、特に歴史的・文化的に重要な資料を保存、または未来に伝えることを言います。

テレビ番組名は、まさにこの意味。後世に残したいニュースやドキュメンタリーなどの映像資料ということでしょう。

この「アーカイブ」に「デジタル」が付くと?

「デジタル・アーカイブ」は、単に言葉としては、すでに書いたような重要な資料をデジタル化して保存するということですが、そこには大きな意味があります。

デジタル化、つまりデータ化することで、第一に、劣化を防ぐことができます。

紙の資料やビデオテープでは経年劣化は避けられません。デジタル化は、それらの大事な資料を時間の経過から守る方法なのです。

第二に、喪失のリスクを軽減できます。

デジタル化する時点で、もちろん、オリジナルの資料ではなくなりますが、さらに複製しても劣化はしません。バックアップや共有によって、万が一の事態にも対処できます。

最後に、これが一番大きな役割かも知れませんが、多くの人たちが閲覧できるようになります。

きちんとしたルールさえ決めておけば、デジタル・ネットワークを利用して比較的自由に、必要に応じて貴重な資料を目にすることができるのです。

こうしたメリットを考え、さまざまな場で「デジタル・アーカイブ」が実践されつつあります。

「デジタル・アーキビスト」って?

「デジタル・アーキビスト」とは、「デジタル・アーカイブ」をする人のことです。

しかし、それだけでは誰でも名乗れそうな気がします。ところが、「デジタル・アーキビスト」を名乗るには、きちんとした資格が必要なのです。

特定非営利活動法人「日本デジタル・アーキビスト資格認定機構」が認める単位を取得したり、講座を受講したり、試験に合格することなどが必要です。

それは、デジタル化の対象となる資料の文化的な価値を判断できるだけの能力、実際のデジタル化の作業に必要な技術や最新の知識、知的財産や個人情報などに関する理解や倫理観などが求められるからです。

当店の「デジタル・アーキビスト」

当店では、私、店長をはじめ「デジタル・アーキビスト」の資格を保有しているスタッフ(準デジタル・アーキビストを含む)が、お客さまからお預かりする大切な写真やフィルムなどを取り扱っています。

また、デジタル化に必要な機器や技術については、最新情報を常に収集し、関連法案などの確認も怠りはありません。管理体制についても、つねに強化・改善を図っています。

これからも、「デジタル・アーキビスト」として、日々、努力を重ねてまいります。

【思い出アーキビスト® スマイル・シェアリング店長/樋口智久】

他人事ではない認知症のこと。

身近な問題として考えてみませんか。

先進国ではますます高齢化が進み、日本でもさまざまな問題の原因になっています。

社会的には、年金や医療費などのお金の問題が取りざたされていますが、個人としては、介護や終活など家族のつながりの問題につながっています。

高齢者だけの世帯にせよ、子世代などと同居しているにせよ、問題を深刻化させる要因のひとつが「認知症」ではないでしょうか。

政府の統計※によると、2012年時点で約462万人の認知症患者がいるそうです。

これは65歳以上の約7人に1人に当たります。

同じ統計で、2025年には、約700万人、65歳以上の約5人に1人が認知症患者という見込みも示しています。

つまりこれは、不幸な事故などのニュースで知る、遠い出来事ではなく、もう私たちの身近な問題になりつつあるのです。

私自身も年齢を重ねたせいか、最近では、友人知人が両親の認知症を話題にすることが増えている、と感じています。

物忘れや勘違いだけでなく、物盗られ妄想や徘徊、暴力や暴言などがあると、家族や周囲の人たちは、認知症の症状だと理解していても、傷ついたり疲弊したりするものだそうです。

本人を責めるわけにはいかないという事情は、想像以上に家族たちを苦しめています。

(※厚生労働省2015年1月発表)

「回想法」で認知症の症状を緩和できるかも。

認知症を完全に投薬などで治すことは、現在ではまだできません。しかし、さまざまな方法で、症状を和らげたり、進行を遅らせたりすることは可能だそうです。

そのひとつに「回想法」という心理療法があります。

簡単に言うと、昔のことを思い出して話すことで、脳の機能の活性化を図るという方法です。

確かに、高齢になると昔のことばかり話すようになるというのは、よく耳にします。

それは、認知症患者は、最近の記憶が難しくなる一方で、過去のことは多く覚えているからだそうです。

この傾向を利用し、楽しかった思い出、懐かしい昔の話を語ることで、コミュニケーションをとり、自然に脳機能を活発に働かせることができ、精神状態が安定したり、認知症の症状の進行を遅らせたり、という効果が期待できます。

古い写真をデジタル化して、懐かしい記憶を呼び覚まそう。

「回想法」は心理療法と書きましたが、堅苦しいものではなく、認知症の高齢者にとっては、レクリエーションのようなものです。

また、複数で行う「グループ回想法」は通常、専門家が立ち合いますが、1対1の「個人回想法」は、専門的な知識がなくても行うことができます。

認知症患者に思い出話をしてもらうためには、若い頃に使っていたものや、子供時代に遊んでいたおもちゃ、映画ポスターやレコードなどを用意して、それにまつわることを質問してみるとよいそうです。

もっと簡単に用意できるのが『昔の写真』でしょう。

品物などが残っていなくても、古い写真なら、ほとんどの家にあるのではないでしょうか。

古い写真を高齢者と一緒に見る際にオススメなのが、パソコンやタブレット、テレビなどに写真を表示することです。

整理されていない写真では、時系列がバラバラになってしまいますし、重いアルバムでは高齢者が扱いにくいと思います。

事前に家族が写真をデジタル化して、時間や場所、一緒にいる人などでフォルダ別にしておくとよいでしょう。

そのように整理をしておけば、高齢者の要望にそってスムーズに見せてあげることができます。

楽しく効果的な「回想法」を行うために。

長時間保存されていた品物は、きっと大事な思い出が詰まっているでしょう。

また写真は、現代のようにいつでもスマートフォンやケータイで撮影できるとしても、なにか残しておきたいことがあるからシャッターを切るのだと思いますが、昔は枚数が限られたフィルムを購入し、現像してもらう必要があるなど、いまよりもハードルは高かったはずです。

ですからそれらの写真は、そこに写っている人たちにとって、なにか特別なシーンだったのではないでしょうか。

楽しい旅行、記念日、久しぶりに会った友人、あるいは新たな出発や別れなど、人生の大小の節目だったかもしれません。

そうした昔の写真を見ながら、いろいろな話を聞いてみましょう。

思い出を自然に話してくれるのであれば、本人に任せて聞いていればよいと思います。

あまり言葉が出てこないようなら、写真を見せながら、「これは中学生の頃?」「どこかに旅行に行ったとき?」など、なるべく具体的に質問してみると良いそうです。

気をつけなければいけないのは、あまり本人が話したがらないように見えたら、それ以上質問を繰り返さないことです。

思い出の中には楽しいものもあれば、悲しいこともあるかもしれませんから。

また、写真と話しが食い違ったり、歴史的事実と異なることを話したりしても、それを指摘しないようにしましょう。

本人が思い出を誰かに話すことがなによりも大切です。聞くこと、同調することを心がけましょう。

古い写真を見ながら懐かしい話をするのは、単調になりがちな高齢者の生活にとって、とても刺激的で有意義なことだと思います。

認知症患者に限らず、また高齢者に限らず、誰にとっても思い出話をするのはよいものではないでしょうか。

写真のデジタル化が、そうした思い出を呼び覚ますきっかけになることを心から願っています。

当店にたくさん届く写真のなかで、いま比率が高まっているのが「スライド写真」です。

プリント写真は、そのまま見て楽しめるのですが、スライド写真だと、専用の機材がなければ見るのは難しく、押入れの中でずっと眠ったままになっていることも多いのではないでしょうか?

「あらためて見返したい!」というニーズが高まっているように思います。

また、講義用として、学術的な記録として、スライドが多用されていたこともあり、特に学校法人や医学関係の皆さまにも、数多くご利用いただいています。

そんなスライド写真ですが、デジタルデータ化する際に、困ることがあるのです・・・

もし、身近にスライド写真があったら眺めてみてください。「???」と思うことはありませんか?

そうです。スライドには「どちらがオモテで、どちらがウラなの?」という問題があるのです。

裸のフィルムだと、コマの外(上下)に番号が振られているので、表・裏は一目瞭然なのですが、個々にマウント(枠)で固定されているスライドフィルムになると、ちょっとやっかいです。

フィルムのツヤを見て表・裏を判断するのが手っ取り早い(ツヤのある方がオモテ、わずかに凸凹のある方がウラ)のですが、古すぎてツヤで判断できない、デュープで複製されたものは反転している・・・などなど、それでもわかりづらいものがあります。

そこで、フィルムの外見だけで判断しない、当社独自?のスライドの表・裏の判断方法を公開したいと思います。

※すべてが下記の通りではないことがあります。あらかじめご了承ください

【マウント(枠)の外見で】

◆ポイント1◆ マウントに番号が振ってあるほうはオモテ

比較的新しいマウントには、フィルムの順番がわかるように番号が刻印されているものがあります。番号が振られている面は、オモテであることが多いです。

◆ポイント3◆ メモスペースがあり、手書きの書き込み等があるほうがオモテ

ポイント2とは逆に、ロゴが入っていないほうは、書き込みができるメモスペースになっていることが多く、メモスペースがあるほうは、そのまま透かして見られるため、オモテと判断できます。

・・・とはいえ、手作業でマウントされたもので、すべて逆のパターンになっていたり、マウントから外れてしまって表・裏を逆に戻してしまっているようなケースもあり、上記の判断だけでは万全とはいきません。

最終的には、「目視での画像チェック」で判断することになります。

【スキャンされた画像を見て】

◆ポイント4◆ 文字

画像に数字や文字が写っていれば、表・裏は一目瞭然です。

背景の「看板」や、「車のナンバー」などに目を凝らします。昔のフィルムにはほとんどありませんが、カメラが自動的に右下に入れる日付の数字も、判断を簡単にしてくれます。

(「車」で言うと、ハンドル位置の左・右で判断できそうに思いますが、ハンドルの位置は国によって違いがあるので要注意です。)

◆ポイント6◆ 指輪をする手

特に新婚旅行の写真では、左手(画像では右側の手)の薬指に指輪が輝いているので判断しやすくなります。

◆ポイント7◆ 腕時計をする腕

時計をしている腕は、左手(画像では右側の手)であることが多いです。

・・・と、以上のようなポイントを探して、画像すべての表・裏を判断しています。

それでも判断がつかない、手掛かりのないスライド(特に、動物や植物のアップなど)は、弊社の判断に一任していただくしかありませんので、なにとぞご了承ください。

このように、一点一点目視での最終チェックを行いながらスライド写真の画像データ化を実施しており、当店では1コマあたり@58円(税込63.8円)(解像度:1200dpiの場合)で作業しています。(その他に、基本料金、返却送料、消費税が別途かかります。)

当店の詳しいスライドスキャンサービスのご案内はこちらをご覧ください。

皆さまの思い出がしっかりと残るよう、これからも一点一点、慎重に丁寧に作業を進めてまいります!

【思い出アーキビスト® スマイル・シェアリング店長/樋口智久】